Praxisbeispiel: Wie der SWR eine Portfolio-Denke etabliert

Der SWR hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: Künftig will das öffentlich-rechtliche Medienhaus täglich mehr als die Hälfte der unter 50-Jährigen im Südwesten Deutschlands erreichen. Zudem soll die Online-Reichweite gegenüber 2019 verdoppelt werden.

Entwicklung einer neuen Plattform-Strategie

Damit es sich hierbei nicht nur um ein Ziel auf geduldigem Papier handelt, hat der SWR in den vergangenen Monaten eine neue Plattformstrategie entwickelt. Unter Beteiligung verschiedener Bereiche innerhalb des Unternehmens wurden drei Leitfragen beantwortet: Für wen? Wo? Was? Das bedeutet konkreter: Für welche Zielgruppen agiert der SWR auf welchen Plattformen mit welchen Inhalten und Formaten?

Kern dieser neu erarbeiteten Strategie ist ein grundsätzliches Umdenken: Bisher haben viele Medienhäuser mit unterschiedlichen Formaten auf zahlreichen Social-Media-Plattformen zum Teil eher unstrukturiert experimentiert. Dies mag einem Zeitgeist des Ausprobierens entsprochen haben. Mit zunehmender Professionalisierung dieser Aktivitäten hält vielerorts neuerdings eine Portfolio-Denke Einzug – so auch beim SWR.

Weshalb die Plattform-Denke im Journalismus neu ist

Was hat es damit auf sich? Jürgen Ebenau stellvertretender Direktor des neu geschaffenen SWR-Bereichs Innovationsmanagement und Digitale Transformation und Hauptabteilungsleiter Plattformen und Analytics, erklärt: «Viele von uns Journalist:innen haben immer für eine Sendung oder ein Programm gearbeitet. Da ist natürlich deren Erfolg das erstrangige Ziel. Das führte dazu, dass wir auch mit den damit verknüpften Online- und Social Media-Angeboten oft noch einmal das gleiche Publikum angesprochen haben. Die Unternehmensreichweite – noch dazu differenziert nach Publikumssegmenten – stand weder von Management- noch von Redaktionsseite im Fokus.»

«Die Portfolio-Denke funktioniert nur, wenn wir wissen, welche Menschen wir noch nicht erreichen.»

Jürgen Ebenau, SWR-Hauptabteilungsleiter Plattformen und Analytics

Ohne den Blick auf das Gesamtportfolio bleibe man aber meist in der Eigenoptimierung von Programmen, Formaten und Angeboten stecken. Gerade in Zeiten real sinkender finanzieller Ressourcen sei eine bewusste Schwerpunktsetzung jedoch zentral. «Das geht nur, wenn wir wissen, welche Menschen wir noch nicht erreichen – und wo wir sie finden und was sie bewegt. Und das bedeutet letztlich ‘Portfolio-Denke’», ergänzt Jürgen Ebenau.

Mit dem «U50-Ziel» steht beim SWR neu die Gesamtreichweite – differenziert nach Publikumssegmenten – stärker im Fokus. Natürlich sei das ein ziemlicher Umgewöhnungsprozess, bestätigt Jürgen Ebenau: «Vor allem wenn das Angebot nicht schlecht läuft, aber die Ressourcen eigentlich für eine andere Zielgruppe mit anderen Interessen auf einer anderen Plattform benötigt würden.»

Doch in einer digital geprägten Welt mit vielen kleinteiligen Angeboten sei die Portfolio-Steuerung ein wichtiges und notwendiges Instrument zur nutzerzentrierten Entwicklung der digitalen Angebote des SWR. Nur so könne der SWR neue Nutzer:innen ansprechen und zukunftsfähig bleiben.

Mehr Wissen zu potentiellen Nutzergruppen

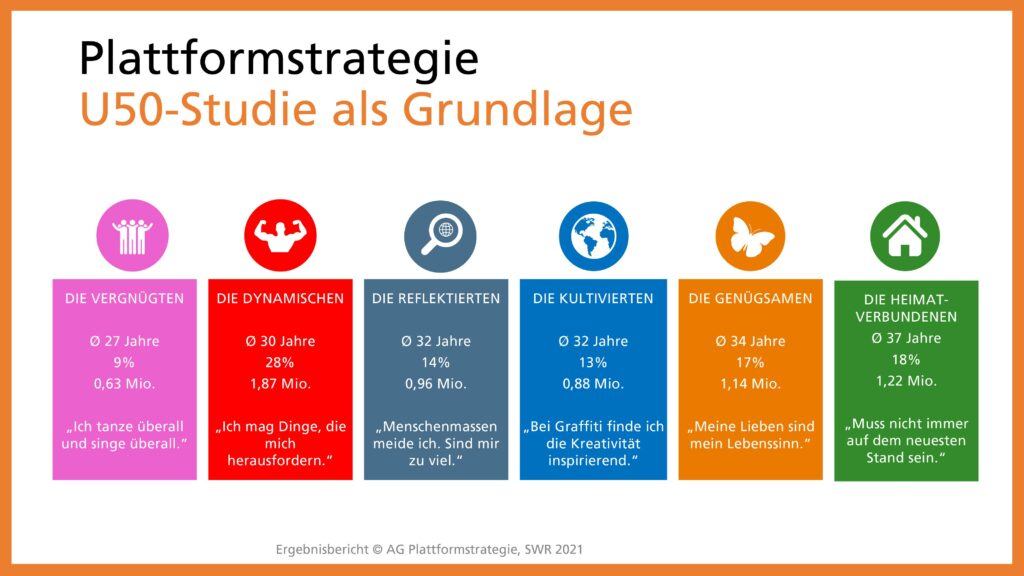

Als Basis für die Entwicklung dieser Portfolio-Denke diente eine SWR-Studie zu den Lebenswelten der unter 50-jährigen Menschen im Südwesten Deutschlands. In mehreren Schritten – repräsentative quantitative Umfrage, qualitative Umfrage, Tiefeninterviews, Fototagebücher – habe man viel über die Werte, Einstellungen und Bedürfnisse dieser Menschen gelernt.

«Statt Mediennutzungstypen haben wir Gruppen mit ähnlichen Lebenseinstellungen definiert. Z.B. Reflektierte, Heimatverbundene, etc. Das erlaubt uns, künftig diese Gruppen gezielt mit ihren Themen auf ihren favorisierten Plattformen anzusprechen», erklärt Jürgen Ebenau das strategische Vorgehen.

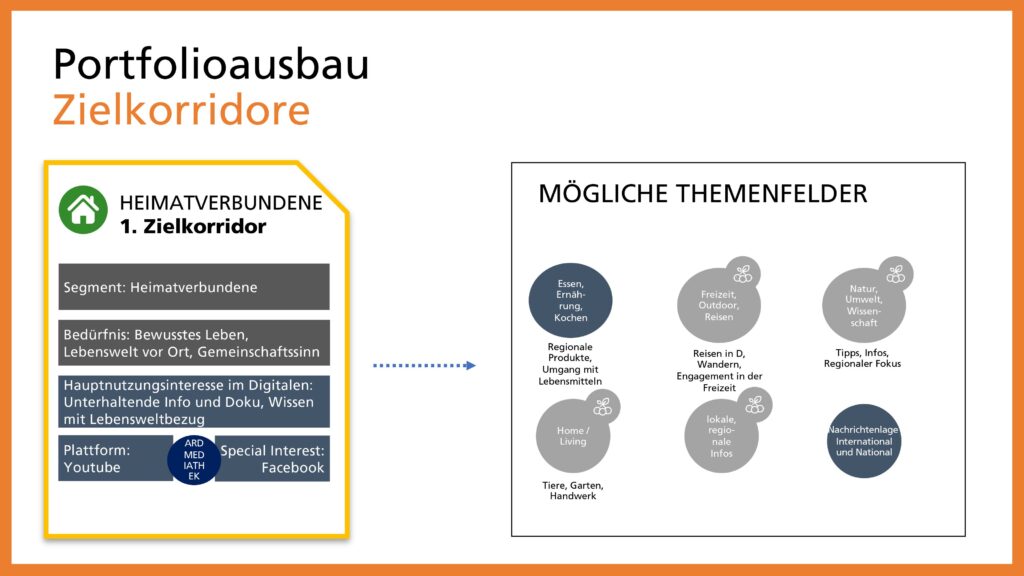

Dann haben man ein Team «Plattformstrategie» zusammengestellt, bestehend aus Medienforscher:innen, Programmschaffenden und Plattformexpert:innen. In diesem Team wurden «white spots» identifiziert.

«Zum Beispiel hatten wir kaum Youtube-Formate, die in relevanter Zahl Frauen ansprechen, oder junge Menschen mit Migrationshintergrund. Aber erreichen wir die vielleicht auch besser auf Instagram? Das sind Fragen, welchen wir nachgegangen sind und die wir uns ständig wieder stellen müssen. Auf dieser Grundlage haben wir dann Zielkorridore beschrieben – als Basis für neue Formatentwicklungen», so Jürgen Ebenau.

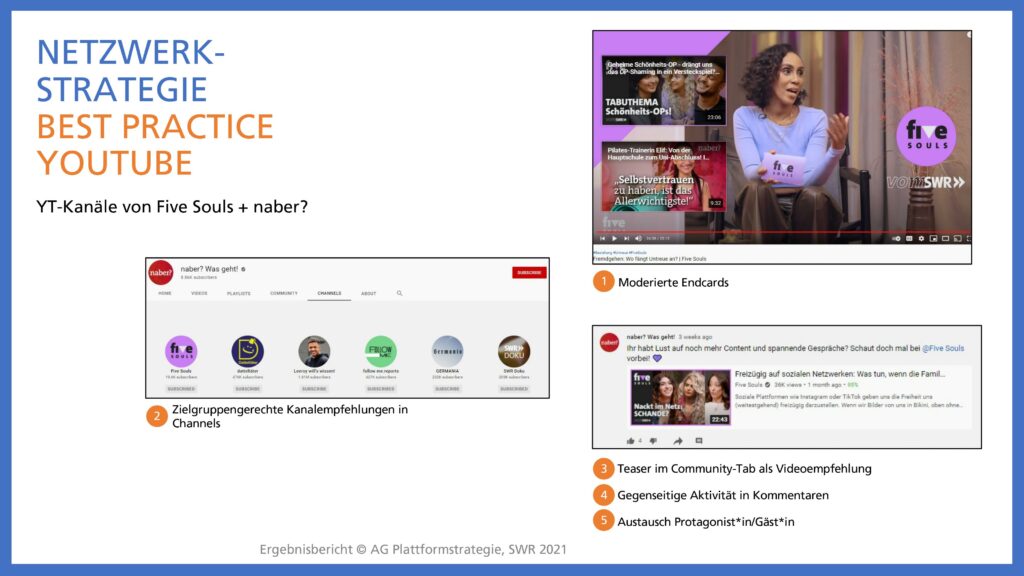

Zudem hat das Team das aktuelle Portfolio, bestehend aus rund 100 Social-Media-Accounts, analysiert. Hier wurde vor allem die stärkere Vernetzung der Angebote angestrebt. Dies gelinge manchmal schon hervorragend. Etwa bei den Youtube-Formaten «Naber» und «Five Souls», wo die Protagonist:innen in den jeweils anderen Channels auftauchen, immer wieder dort auch kommentieren und in der Moderation auf die Themen des anderen Formats hinweisen.

«Davon brauchen wir mehr», war sich das Team hinter der Plattformstrategie einig und entwickelte auch hierzu verbindliche Leitlinien. Ein kleiner Kompetenzzirkel aus Distribution, Markenführung und Medienforschung unterstützt die Redaktionen bei der Umsetzung im Redaktionsalltag.

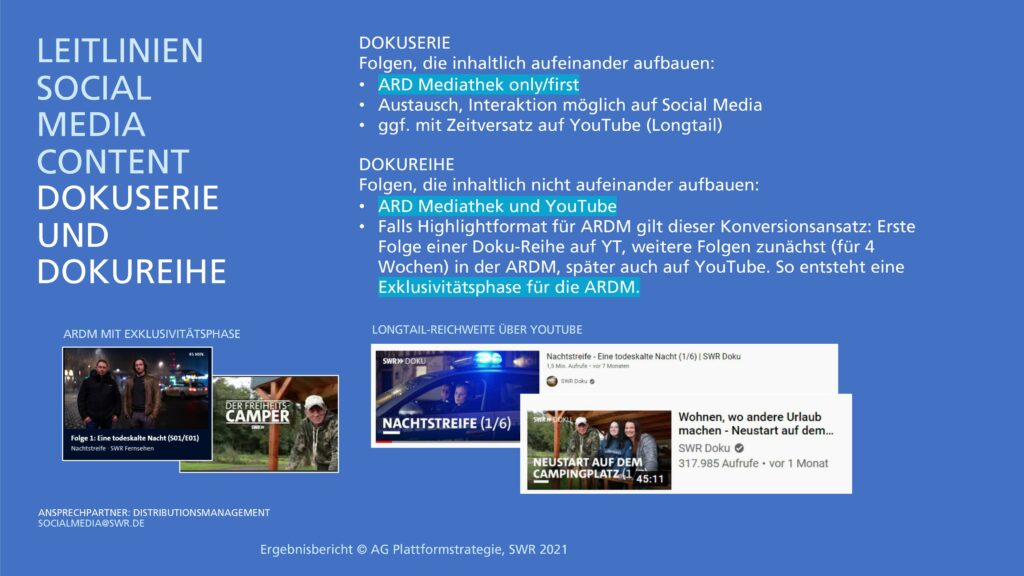

Damit die erarbeitete Strategie im Redaktionsalltag auch tatsächlich Anwendung findet, hat das Team hinter der Plattformstrategie differenzierte Leitlinien für Inhalte auf Social-Media-Plattformen entwickelt: «Das sind ganz konkrete Handreichungen für die Redaktionen, wie sie in bestimmten Genres vorgehen können. Sie sind unsere praxisnahe Antwort auf eine der kniffligsten Strategiefragen: Wie erreichen wir neue, jüngere Zielgruppen auf Social Media-Plattformen und stärken langfristig unsere eigenen Erstplattformen?», so Jürgen Ebenau.

Mit individuellen und konkreten Zielen zum Erfolg

Im Team hinter der Plattformstrategie habe schnell Einigkeit geherrscht, dass Schwarz-Weiss-Lösungen der Realität und vor allem den Ansprüchen der Nutzer:innen nicht gerecht werden.

«Wir haben dann Genre für Genre auf Basis konkreter redaktioneller Erfahrungen und der Analysen von Medienforschung und des Distributionsteam analysiert, welche Inhalte wir in welchem Umfang auf Drittplattformen ausspielen sollten. Mit dem Ziel, jüngere Menschen anzusprechen, Fake News entgegen zu treten oder gesellschaftliche Diskurse mit anzustossen. Zugleich haben wir uns auch überlegt, bei welchen Inhalten die User bereit sind, die Plattform zu wechseln, um Inhalte direkt auf unseren Seiten und in der ARD Mediathek zu nutzen», erklärt Jürgen Ebenau das Vorgehen.

Zusätzlich solle die Plattformstrategie bereits bei der Formatentwicklung ansetzen. «Wir wollen die Redaktionen durch Potenzialanalysen, Zielgruppenidentifikation und bei der Plattformauswahl unterstützen. Dazu werden pro Format resp. Angebot Benchmarks identifiziert und individuelle und konkrete Ziele formuliert. Am Ende dieses Prozesses kann durchaus auch resultieren, dass man sich von einer Formatidee wieder verabschiedet», erläutert Jürgen Ebenau.

Geklärte Verantwortlichkeiten und verstärkte Vernetzung

Nicht zuletzt sei die Kommunikation über die neue Plattformstrategie innerhalb der Teams und Redaktionen entscheidend: «Wir kommunizieren sehr intensiv», bestätigt Jürgen Ebenau. In mehreren SWR-weiten Präsentationen in Videokonferenzen und einer Roadshow in vielen Gremien im Haus seien die Grundsätze der neuen Strategie erklärt worden.

Doch es brauche auch eine institutionalisierte Verantwortlichkeit: Dies ist die Aufgabe der Direktion Innovation und Digitale Transformation, in der u.a. Distributionsexpert:innen und die Medienforschung angesiedelt sind. Gemeinsam mit den Programmbereichen und anderen Stakeholdern wurde zudem ein Sounding Board geschaffen.

Dieses Board beobachte laufend die Zielerreichung des Gesamtportfolios und steuert bei Bedarf die konkrete Strategie nach. Parallel dazu werde auch die Vernetzung der SWR-Redaktionen gefördert. Dazu gehört der Austausch über geplante Entwicklungen, Ideen und Erfahrungen mit Produktionsfirmen.

4 Tipps von Jürgen Ebenau zur Entwicklung einer Plattformstrategie

Bei der Entwicklung abteilungsübergreifend zusammenarbeiten

Programm-Know-How, Datenorientierung, Plattformexpertise, Strategiewissen schon im ersten Schritt zusammenbringen und gemeinsam die Konzepte erarbeiten. Damit die wichtigen Impulse schon von Anfang einfliessen – und nicht mühsam in fertige Papiere integriert werden müssen und man über Formulierungen diskutiert.

Klare Ziele setzen und den Prozess bewusst steuern

Eine klare Zielsetzung verfolgen und im Team den Weg dahin entwickeln. Externe Moderation und Prozesssteuerung verhindert dabei, dass man die Ziele aus den Augen verliert und interne Partikularinteressen die Arbeit beeinflussen.

Das Beste aus zwei Welten verbinden

Wertschätzung auch für die Arbeit der linearen Programme – die erreichen grosse Zielgruppen – verbinden mit dem Mut, auf digitalen Plattformen neue Zielgruppen gezielt anzusprechen.

Auftraggeber in die Verantwortung mit einbeziehen

Regelmässige Zwischenberichte – also Prozesskommunikation – an den Auftraggeber, im vorliegenden Fall die Geschäftsleitung. Dabei kann man sich Rückendeckung abholen, wenn man vielleicht doch einen anderen, ungewöhnlichen Weg zum Ziel einschlagen will.

Transparenzhinweis: In den vergangenen Monaten durfte der Autor als externer Berater die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Plattformstrategie für den SWR strategisch und methodisch unterstützen.

Fragen? Andere Beispiele?

Welche Erfahrungen haben Sie mit Portfolio-Management gesammelt? Kennen Sie andere Unternehmen, welche eine Portfolio-Denke etabliert haben? Lassen Sie es mich gerne wissen, indem Sie die untenstehende Kommentar-Funktion nutzen oder mir auf einem anderen Kanal eine Nachricht zukommen lassen. Ich freue mich!

Einmal im Monat fasse ich Tipps und Leseempfehlungen zu Strategieentwicklung, Change Management und Transformation in einem kostenlosen Newsletter zusammen.

Über 2000 regelmässige Abonnent:innen vertrauen bereits diesem Update für Geist und Herz. Es würde mich sehr freuen, auch Sie künftig zu meiner treuen Leserschaft zählen zu dürfen.

Jetzt anmelden

Inhaltsverzeichnis